Derrière la façade impassible du 20 rue Jacob, se dresse un pavillon néo-classique dont le frontispice porte trois lettres mystérieuses : D.L.V. Construit au début du 19è siècle par Nicolas Simon Delamarche, ce monument nous interroge par sa discrétion. Les archives parlent d'un hommage au marquis de La Vaupalière, protecteur de Delamarche. Une amitié si profonde justifierait-elle, à elle seule, l'érection d'un temple ? L'hypothèse semble faible, pourquoi tant de mystère pour un sentiment ?

L'architecture trahit des intentions plus complexes. Seize rayons au sol, vingt-quatre dans la coupole, ces chiffres ne sont pas aléatoires. L'orientation du bâtiment, son symbolisme subtil, tout évoquerait en correspondance, les rituels secrets qui prospéraient sous l'Ancien Régime.

L'Amazone de la rue Jacob

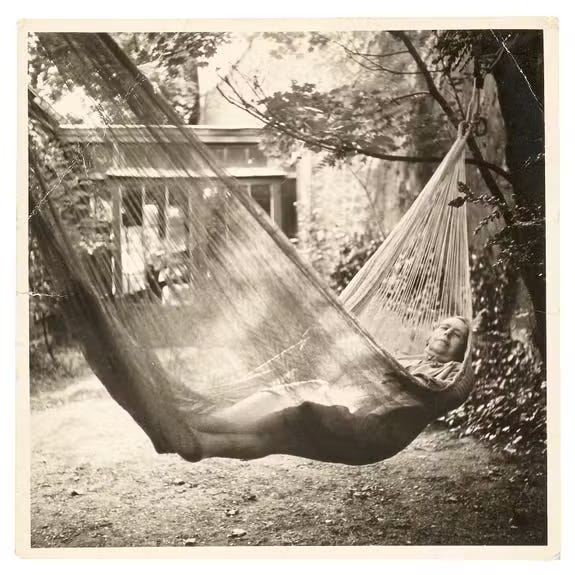

En 1909, une femme extraordinaire, richissime, s'empare du temple et lui redonne vie : Natalie Clifford Barney, héritière américaine, poétesse scandaleuse. Bien suffisant pour que Remy de Gourmont la surnomme "l'Amazone" de la rue Jacob. Dans ce jardin secret rebaptisé Bois Visconti, elle reçoit chaque vendredi soir dans salon littéraire d’élite.

Colette, Valéry, Joyce, Proust, Hemingway viennent au Temple. Max Jacob, les auteurs T.S. Eliot, Ezra Pound, Jean Cocteau, André Gide. Plus tard, Marguerite Yourcenar et Françoise Sagan seront, elles aussi, aperçues à l’adresse. Sous la férule de Natalie Barney, le monument redevient ce qu'il était peut-être à l'origine : un lieu initiatique, un sanctuaire de la liberté artistique.

"Ma maison n'est qu'atmosphère", disait-elle. Formule splendide, sibylline qui résume l'essence du temple : un lieu d'expérience vécue comme l’atteste ces mots de Paul Valéry dans “Eupalinos ou l’Architecte”

Ce petit temple que j’ai bâti pour Hermès, à quelques pas d’ici, si tu savais ce qu’il est pour moi ! — Où le passant ne voit qu’une élégante chapelle, — c’est peu de chose : quatre colonnes, un style très simple, — j’ai mis le souvenir d’un clair jour de ma vie. Ô douce métamorphose ! Ce temple délicat, nul ne le sait, est l’image mathématique d’une fille de Corinthe, que j’ai heureusement aimée. Il en reproduit fidèlement les proportions particulières. Il vit pour moi ! Il me rend ce que je lui ai donné…

Feu follet

Dans les années 1960, l'État vend la parcelle. Le temple est mutilé, transformé en un vulgaire studio à louer. Fenêtres percées, moulures détruites, parquet stellaire arraché, la mémoire du lieu est profanée. La presse s'indigne, Pompidou intervient, mais le mal est déjà fait. Natalie Barney, expulsée après soixante ans de résidence, finit ses jours ; quasi centenaire, à l'hôtel Meurice.

Seul Louis Malle dans une intuition prophétique, capture dans Le Feu Follet, l’ultime vestige du lieu. Quelques secondes d'images où Maurice Ronet et Jeanne Moreau passent comme des spectres devant le monument, plan furtif, fantomatique, révélateur. Le temple y apparaît pour ce qu'il est vraiment : un passage.

L'Énigme :.

Le Temple de l'Amitié demeure. Restauré mais vidé d’essence. Que cachent ces trois lettres D.L.V. ? Les arbres ont été abattus. Le jardin a été rationalisé à la Française. Les mystères littéraires désherbés. Mais le lieu résiste en sa perpétuelle demeure. Comme un ancien mot de passe oublié, il suscite encore les fantasmes. Et comme la mémoire est principalement faite d’oublis, je me souviens qu’il existait à cette adresse, le bar de l’échelle de Jacob. Mais était-ce le 10 ? Peu importe. Peut-être seulement un privilège, exister dans l’ombre d’un Temple vivant. Si DLV.